やりたいことができる時間を賢くつくるために、やるべき3つのこと

Strategic Time Management

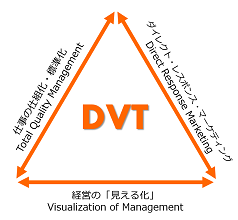

あなたのビジネスに、たった1つマーケティングと2つのマネジメント手法を導入することで、自分の時間価値を最大限に高め、安心して、やりたいことができる時間を賢くつくれるようになり、”より良い”キャリアと“さらに強力な”ビジネスを構築することができます。

すべてのビジネスは、繁盛するためにこの3つの要素を必要としています。

この3つは順番に並んではいません。すべてが等しく重要であり、3つの構成要素は1つ1つがほかの2つに力を与えており、相互に作用しています。そして、この3つすべてが同時に存在する必要があります。

経営者社長がやるべきたった1つのマーケティング

1.ダイレクト・レスポンス・マーケティング (Direct Response Marketing)

マーケティングとは何でしょうか?

よく誤解されがちですがマーケティングは、広告宣伝や販売促進、市場調査やアンケートをとることとは違います。

マーケティングという言葉に関しては人によって様々な定義がありますが、私が気に入っているマーケティングの定義はこれです。

「マーケティングの目的は、販売を不必要にすることだ。マーケティングの目的は、顧客について十分に理解し、顧客に合った製品やサービスが自然に売れるようにすることなのだ」(ピーター・ドラッカー)

「顧客を引きつけ、維持するという企業目的を達成するために、総力を挙げてやらなければならないすべてのことを、一手に引き受けるのがマーケティングである」

(セオドア・レビット)

「マーケティングとは、営業マンの前にお客さんを連れてくること」(神田昌典)

そして、ダイレクト・マーケティングにおける世界的権威の一人でもあるダン・ケネディは、

「社長の仕事はマーケティングだ」

と言って、彼のマーケティング戦略の最重要なコンセプトに位置づけています。

要するに、マーケティングとは「セールスの前に行う活動」であり「セールスを楽にする方法」のことなのです。

多くの社長はこの考えがないか、あるいは徹底されていないため、成果を出せないで悩んでいます。

例えば、多くの人は自分は「○○屋さん」だと思っています。印刷業なら「自分は印刷屋」、整体師なら「自分は整体屋」、携帯電話の販売業なら「自分は携帯屋」・・・。因みに私の実家は「酒屋」でしたが。

でもこれは間違いです。正確には社長の仕事は「マーケッターで、たまたま印刷を商品にしている」というものなのです。印刷屋、整体屋、携帯屋、酒屋というのは、いわゆる「商品」のことを中心にした考え方です。

商品は中心ではない

ビジネスの中心になるのは商品ではありません。商品は常に入れ替わっていることを見ても明らかです。(トヨタの中心はカローラでしょうか?違いますよね?)

ビジネスの中心になるのは「顧客」です。

顧客を獲得して、その顧客を維持するのがマーケッターの仕事です。社長が自分のビジネスを商品中心でとらえてしまっていると、どうしても限界が出てきてしまいます。

まず第一に、売れない商品を切ることができません。売れないというのは顧客から受け入れられていないという事実ですが、その事実を受け入れられないために不毛な努力を繰り返してしまうのです。

一方、マーケッターは違います。マーケッターは売れない商品はすぐに諦めます。執着しません。売れないキャンペーンはすぐに終わり、売れない広告は即中止。

なぜなら、マーケッターにとって中心は顧客にあるからです。

だとすると社長は、

「仕事(ビジネス)をする人」ではなく、

「仕事(ビジネス)をマーケティングする人」

ということになります。

ダイレクト・レスポンス・マーケティングはこんな社長にお薦めです。

- DMはがき、FAXDM、電話、折込チラシ、ポスティングなどをやってきたが、ほとんど効果がなかった

- いつも、広告会社の言うままに広告を出していたが、無駄に終わった

- 今まで必死に会社をやってきたが、マーケティングに対する意識や知識がほとんどなかった

- 折角、来てくれたお客様、買ってくれたお客様をほったらかしにしてしまっている

- これから広告を考えているけど、どうやったらいいかよくわからない

大企業がテレビCMで使っているような、幅広い層の消費者に向けた「イメージ広告」や「ブランド広告」は、当然多くの広告費用がかかっています。

ですが、その広告の効果があったどうかを正確に判定することはできません。

中小企業の社長には、そんな余裕のあることなんてできませんし...

「少ない予算で堅実な売上を作りたい」、

「自分の会社の製品や商品、サービスをほしいと思ってくれる顧客に売りたい」、

「自分の会社の商品やサービスのファンになってくれるお客様に来てもらいたい」、

「ちゃんと費用対効果のわかる広告宣伝をしたい」、

「社長の自分以外の社員がスキルを身につけて、仕組み化したい」、

・

・

というのが、世の中の中小企業の社長の願望ではないでしょうか。

その願望を実現するためのマーケティング手法として、直接お客様から反応を得るダイレクト・レスポンス・マーケティングは、比較的少ない予算で、大きな効果を期待できるので、良い製品や商品・サービスをもっていながら、今ひとつ伸び悩んでいる中小企業に非常に適していると言えます。

特に、ある特定のお客様を対象にした場合、大きく網を広げるような、たくさんお金のかかるマーケティングをしている大企業に対して、あなたの会社はその競合である大企業に勝つことが出来ます。

しかも、圧倒的に。

さらに、一度ダイレクト・レスポンス・マーケティングをマスターすれば、売上から広告費を捻出し、その広告費でさらに大きな売上を作ることが出来るようになります。

「うちのビジネスは特殊だから当てはまらない・・・」

「うちの会社では、無理だと思う・・・」

という、声が聞こえてきそうですが、そうではありません。

ダイレクト・レスポンス・マーケティングは、実証済みの、どんなものにも、どんな場所にも、どんな時でも、どんな価格でも、誰に対しても、どんな状況でも当てはまる、マーケティング手法です。DRMを活用して、さまざまな業種の企業や、店舗、個人事業の人たちが成功しています。

「これは自分のビジネスで、どう使えるだろうか?」

さぁ、あなたのビジネスのブレイクスルーのはじまりです!

社長であるあなた自身、もしくはあなたの右腕や社員が、ダイレクト・レスポンス・マーケティングを身につければ、今までは目に入っていても気付かなかったビジネスチャンスが、そこら中にゴロゴロ転がっていることにも気付けるようになるでしょう。また、そこからどうやってお金を儲けるか、その方法も身につくでしょう。

そして、既存のビジネスからもっと多くのビジネスチャンスを引き出せるでしょう。

もっとたくさんの顧客を獲得できるでしょう。

さらにもっと魅力的な商品を開発したり、見つけたりできるでしょう!

経営者社長がやるべき2つのマネジメント

2.経営の「見える化」(Visualization of Management)

一口に経営の「見える化」と言っても、難しそうだし、一体何のことやら・・・、

なんて思っている社長も多いのではないでしょうか。

でも、少し想像してみてください。

毎週月曜日の朝、社長のあなたが出社し、決まった時刻になると、あなたの右腕が1枚の用紙を提出する。

あなたは、それを10分ほどチェックし、必要な指示をし、報告を受けるだけ。社員も内容を同じように理解しているので、確認作業と気になる点を伝えるだけ。

所要時間は約30分。後は自分のやりたいこと、やるべきことに専念する。

もし、こんな環境が出来たら、もっと会社を伸ばすこともできるし、何より自分の時間の価値を最大化できると思いませんか。

そのために、”経営の「見える化」”は、社長であるあなたにとって、もっとも重要な経営課題の一つなのです。

多く見られるのが、経営の「見える化」自体が目的になってしまうケースです。

一見、取り組むのが難しそうに思うので、見える化することに一生懸命で本来の目的から外れ、実際に運用しても定着しません。

あなたがさっき想像したことが目的です。

でも実は、その目的以外にも、経営の「見える化」をするメリットがあります。

- 会社や事業が、どのように売上があがり、利益がでているのかを数字(方程式)に置き換えるので、分析・改善・対策が打ちやすい

- 会社の業態、事業規模の特長が数字から読み取れるようになる

- 管理系の業務でも数値化できるので、見えづらい業務でも進捗が的確に把握できる

- 社員とも協力して取り組むので、社長と社員とで共通認識が生まれ、見るべきポイントやどの”ボタン”を押すのかが、社長でなくてもわかるようになる

- 見える化が日常的になることで、会社の雰囲気・文化・考えが一新され、風通しが良くなる

- 業種・業態、商品やサービス、職種を問わないシステムなので、あらゆる分野に適用できる

まだまだありますが、これだけ見ても、取り組まない理由はないと思います。

商売人の社長だと、自分が基準ですから、ここは右!今度は左!と自分基準で号令をかけている状態です。これはパッと見、強力なリーダーシップを発揮しているように見えます。

しかし社長として必要な判断や決断を客観的根拠に基づいてしているのでしょうか?

あなたは、自分の決断や判断の理由を社員に説明し、理解させ、納得させ、自分事にさせなければなりません。その意味では、社員の判断(成長)の機会を奪っているという見方もできます。

経営の「見える化」は、戦略が会社全体で共通認識されていて、その目標達成に必要な情報をタイムリーに共有することで、戦略、マネジメント、業務オペレーションまでつながり、組織全体が素早く行動することが出来るようになるということです。

経営の見える化は、飛行機のコックピット

京セラの創業者である稲盛氏は、アメーバ経営をゼロからつくり、導入したことでも有名ですが、稲盛氏曰く、

「会計の数値は、飛行機のコックピットにある計器盤の数値に例えることができます。パイロットが、高度や速度、方向などを示す計器盤の数字を見ながら、飛行機を操縦するように、経営者は会計数字を見ることで会社の実態を読み取りながら、経営の舵取りを行います。もし、飛行機の“計器盤”が狂っていたら、正しく飛行することができないように、会計数字がいい加減であれば、会社は誤った方向へ進んでいくことになります。したがって、会計とは、企業経営において“羅針盤”の役割を果たすものであり、「経営の中枢」と呼べるほど重要です。」

(稲盛会計学7つの基本原則より抜粋)

この中では、会計と言っていますが、経営(指標)と置き換えてもいいでしょう。

要は、会社の現状と実態を正確に表す重要な数字(これを「KPI」:Key Performance Indicatarsといいます)をタイムリーに収集し、作成し、分析し、対策を打つことがとても大切だということです。

経営の「見える化」を進める際には、社長であるあなたからだけでなく、社員からもヒアリングします。

ヒアリングの過程で、説明しながら進めますし、作成の手順や方法なども同時にお伝えします。社員自らが取り組むことで、社員の成長を促す効果も期待できますから。

「これは自分のビジネスで、どう使えるだろうか?」

さぁ、あなたのビジネスの2つめのブレイクスルーのはじまりです!

あなたがこうありたいと描いた夢を実現し、自分の時間を取り戻しましょう!

3.仕事の仕組み化・標準化(Total Quality Management)

ほとんどの経営者は、その強力なリーダーシップでこれまで会社を引っ張り、そして、今後も自らが中心になって会社を成長させていきたいと考えていることでしょう。

きっと、あなたもその一人だと思います。

しかし、会社の規模が一定のレベルに達してくると状況は変わってきます。それまでは顧客のこと、従業員一人ひとりの様子や、会社で起こっていることはすべて社長が把握でき、適切な指示が出せていたものが、この規模を超えると、社長ひとりで何もかも対応することはほとんど不可能になります。

今や、経営者やトップリーダーたちにとって、「仕組み化」は会社の売り上げをあげるための大きな鍵となっています。

仕事の仕組み化・標準化を考えている社長の共通の悩み

- 部下のモチベーションによって成果が大きく変動してしまうビジネスをしている

- 繰り返し発生する仕事を毎回同じ時間をかけてやっている

- 忙しくて重要な仕事に取り組めていない

- 社内にノウハウの蓄積ができていない

- ある社員が辞めたら、また1から教えないといけない

- 違う意味で「これは私の仕事」だと、既得権のように仕事を離さない社員がいる

このような状況を克服するためには、これまでの「社長のあなた一人が会社を引っ張る」という発想から「仕組みを使って会社を引っ張る」という発想に切り替えなければなりません。

仕事の仕組み化が必要な2つの観点

なぜ、仕事の仕組み化が必要なのでしょうか?大きく分けて2つの観点があります。

1.社長自身の観点から見た場合

「社長であるあなたが、安心して、やりたいことができる時間を創る」ため、

「社長であるあなたが、多くの雑務から解放され、本来の仕事に集中できるようになる」ためです。

そして、会社の「将来」をいかにつくるかという、「社長のあなた自身にしかできない仕事」を成し遂げるためです。

2.事業継続の観点から見た場合

● 属人的である限り、リスクを負い続ける

たとえば、あなたの会社が一見すると業績が好調に思える状態にあるとします。そういった状態でも、その売上をたった一人の営業マンが属人的につくっているのであれば、会社は「その人がいなくなった場合にその売り上げがそっくり無くなる」というリスクを背負っているのです。これが営業マンでなくて、社長であればなおさらです。

そういったリスクをできる限り減らすために、「それがなくなったら仕事や事業が成り立たなくなる」という重要な部分であればあるほど「仕組み化」することが必要となります。

● どんなに優秀な人であっても、人間は不安定である

「属人的」である限り、仕事は不安定であり続けます。どんなに優秀なビジネスパーソンであっても、人は安定していないものです。誰しも多かれ少なかれ精神状態にも、仕事のアウトプットにも波があります。そういった「不安定」な人が、仕事を「安定的」にするために「仕組み」の存在が必要なのです。

「仕組み化」の定義

「仕組み化」とは、「属人的にならずに仕事を進める方法を構築すること」です。

別の表現をすれば「いつ、どこで、誰がやっても同じ成果を出せる方法を定着させること」とも言えます。

例えばセブンイレブンの場合なら、大量のアルバイトを雇用しているにも関わらず、商売のノウハウがほとんどないアルバイトの人でも、1店舗あたり平均で2,000万円を超える売上をあげることができるのです。「仕事の仕組み」があるから、アルバイトを雇用しても素晴らしい成果をあげることが出来ています。

特定社員のスキルに依存するのではなく、「仕組み」で業務を回しているから、経験の浅いアルバイトでも一定レベル以上のアウトプットが出せるのです。

仕事を仕組み化・標準化するメリットとは

- 新人がすぐ育つ → 仕事を覚えるのが簡単なので、新人がすぐに戦力化

- 人が辞めても補充がきく → 仕事が特定の担当者のスキルに依存しないので、担当者が辞めてもすぐに仕事が引き継げる

- 仕事の生産性があがる → 少人数で対応可能。優秀な人材を、より付加価値の高い業務に割り当てられる

社長はよく、「優秀な人材がいれば・・・」という話をしますが、一番のポイントは優秀な人材を採用することではなく、「優秀な人材でなくても、まわる仕組み」を作り上げることが大事ではないでしょうか。

それに、きちんとStrategic Time Management Profitsで会社を変革していけば、優秀な人材を採用することも十分出来るようになります。

仕事の「仕組み化」は「標準化」から

仕事を「仕組み化」するにはどうしたら良いのでしょうか?

色々とポイントはあるのですが、経験上、仕事をなるべく「標準化」することです。

「標準化」と聞くと、ロボット的であまり人間的な要素が必要のない画一的なものだと誤解している社長が少なくないのですが、

標準化の目的は「仕事を仕組み化すること」

にあります。

仕事を仕組み化することは、仕事の品質をマネジメントすることです。

通常、仕事の進め方は「人に依存」します。効率のよい仕事の進め方をする人もいれば、ものすごく手間のかかる仕事の進め方をする人もいます。

仕事を「仕組み化」するというのは、すべての人の仕事の進め方を、なるべく「一番仕事ができる人」の仕事の進め方をマニュアルや作業手順書という形で文書化し、それを「標準」として、みんなでそれを守りながら仕事を進め、アウトプットを確認しながら、常にバージョンアップをしていくことです。

会社としての標準的な作業工程を作成し、求められるクォリティーを実現できるようにするのです。必ずしもソフトウェアやアプリケーションに頼ったシステム化をする必要はありません。

先ほど標準化をロボット的と言いましたが、決して人間的な要素を排除するものではなく、標準化や仕組み化というのは、仕事をする際に会社の誰もが守るべき一定の基準を満たすためのルールであって、その上でそれを使いこなす人間の個性を発揮させることで、さらに高い品質の仕事してお客様の満足を充たすということです。

仕事を「標準化」することで、仕事の「仕組み化」を進めていきましょう。

そして「標準化」が進んで仕事が「仕組み化」していけば、その仕事の仕組みが人材を育ててくれます。

もう、彼が辞めたらどうしよう・・・と悩む必要はありません。

「優秀な人材」を採用するのは至難の業ですが、仕事を「仕組み化」することで、会社の仕事のクォリティーが底上げできることは間違いありません。

「これは自分のビジネスで、どう使えるだろうか?」

さぁ、あなたのビジネスの3つめのブレイクスルーのはじまりです!

あなたの会社を「標準化」を通じて、仕事の「仕組み化」を進めていき、つまらない雑多な作業から解放され、やりたいことをはじめましょう。

関連ページ

- 時間の価値を知り、時間をつくるために大切なこと

- いろいろなことに責任を持っている社長が、自分の時間の価値を再確認し、その価値ある時間をつくりだすために何が重要かを理解し、そのためにどうすべきかをわかるようにしています。どうすれば、働く時間を減らして、利益を今より上げることができるのか、うまくいく社長といかない社長の違いは?経営者の一番大事な仕事は何か?会社を継続するために必要なことは何か?